1日目

1日目は「飯田市美術博物館」の坂本正夫先生と、「遠山ガイドの会」のみなさんのガイドを受けながら遠山郷各所を巡りました。

約1300年前の大地震による河川氾濫で土砂に埋もれたとされる「埋没林」や、”日本のチロル”と呼ばれる下栗の里では最大傾斜38度の土地での人々の暮らしを学びました。何度訪れても遠山郷の厳しくも豊かな自然には驚かされます。

2日目

2日目は、事前に振分けされていた「下栗の自然」、「和田宿の人と暮らし」、「動物倫理」、「観光」の4グループに分かれてフィールドワークをしてきました。

「和田宿の人と暮らし」グループでは、夜に開催される「遠山をどり」の会場設営をお手伝い&「遠山をどり」を支えている「和田宿にぎやかし隊」の皆様へヒアリングを行いました。

遠山郷和田宿に暮らす自営業者の方々を中心に構成されている「和田宿にぎやかし隊」。「まずは自分たちが楽しむ」ことを重視しており、常に笑顔を忘れない、活気あふれる方々でした。

地域活性化に寄与する活動をしており、今回私たちが参加した「遠山をどり」にも尽力しています。戦後をピークに下火になってしまい、コロナ禍を経て完全消滅まで追い込まれた盆踊り。つい最近まで踊れる人もほぼいない状況だった「遠山をどり」を、学校などで子供たちに教えたり、「遠山をどり」に参加した地域住民の方々に踊れる人がレクチャーしたりすることで徐々に以前の「遠山をどり」を取り戻しつつあります。

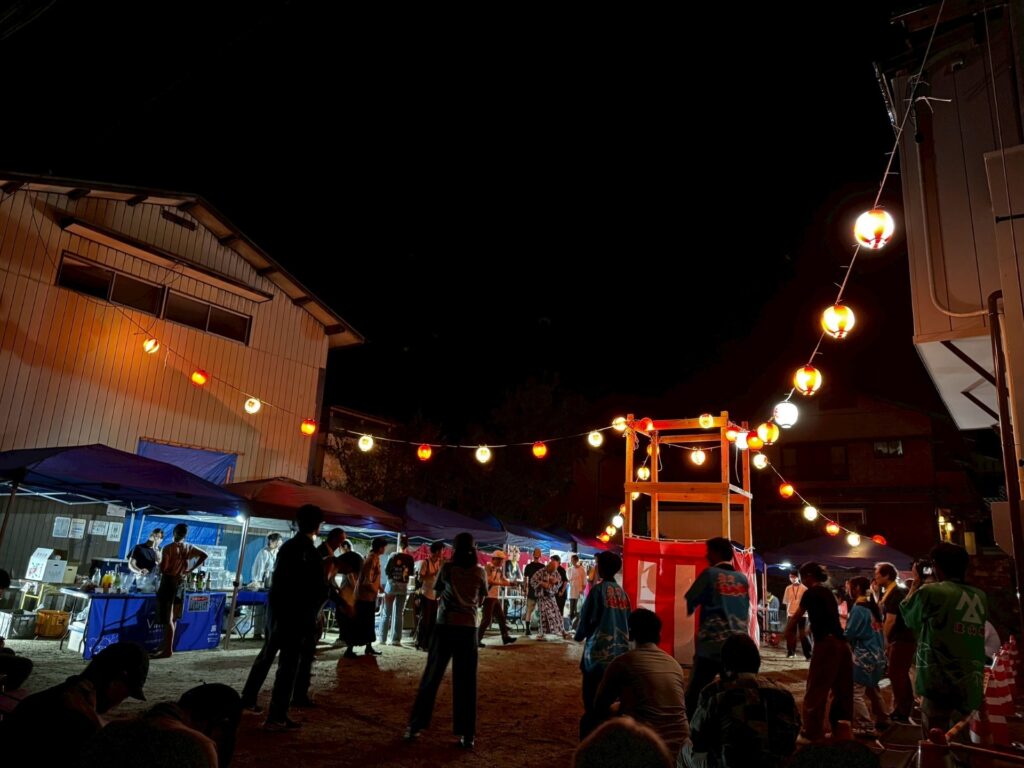

夜は、遠山郷エコジオパークフィールドスタディの参加者たちと地域住民の方々で櫓を囲みながら盆踊りを踊りました。簡単な振り付けのようで中々難しく、少し苦戦しましたが、教えていただきながら見よう見まねで踊っていると10分ほどで何とか形にすることができました。始めは小さな円でしたが、続々と参加者が増え、最後の方は大きな円となり、賑やかな雰囲気のまま「遠山おどり」は終了しました。

地域の方と密接に関わらせていただく貴重な機会だったので、新鮮でもあり、遠山郷の方々の地域愛を再確認する良い経験ができたと思います。

「観光」グループでは、10月4日にグランドオープンする「道の駅遠山郷」について道の駅遠山郷の指定管理者である、株式会社「遠山GO」職員の方々、遠山郷観光振興室室長の堤さんにヒアリングを行い、道の駅のレストラン、物販コーナー、浴室を見学させていただきました。

ヒアリングでは2020年の温泉の休業から営業再開までの経緯をお聞きし、遠山郷の方々の「地域の宝は自分たちで守っていこう」という強い思いを感じました。

午後は、旧木沢小学校にて遠山郷環境協会会長の大蔵さんにお話を伺いました。

登山家でもある大蔵さんはエベレストにも登頂されたことがあるそうで、大蔵さんのご経験や今の遠山郷の観光についてのお考えなど、たくさんの刺激的なお話をお聞きすることができました。大蔵さんのお話を聞いて、自然豊かな遠山郷の観光を考えるにあたり、登山という視点を新しく取り入れることができました。

「動物倫理」グループでは、午前中に猟師の益山さんと鹿肉のカレー作りや唐揚げ作り、さらに鹿の角を使ったキーホルダーづくりを行いました。そこから「命を奪う以上、すべてを無駄なく活かすことの大切さ」を学びました。

午後は、山野草の工藤さんを訪ね、山野草の魅力や、益山さんによる害獣駆除のおかげで安全に栽培できていることを知りました。その後の鹿の解体では、命が目の前で肉に変わっていく衝撃を体感し、普段口にする食材が確かに生きていた命であることを感じました。

「下栗の自然」コースでは、”日本のチロル”と呼ばれ、様々な自然や伝統文化を有する下栗地区に住む方々にお話を聞きました!

下栗の里の特徴、それは何といっても急峻な地形です。

見てください、この畑。なんと角度は35度!

立っているのもやっとの場所です。しかし、水はけのよい土地、質の良い土地はジャガイモの栽培に適しており、”下栗芋”という伝統野菜が発展してきました。でんぷん価、粘質の強い下栗芋は多くの料理人から愛されています。しかし、高齢化と人口減少から年々生産量が減少している現実があることも確かであり、今後が危ぶまれているとのことでした。

他にも、ブルーベリーやそばなど様々な作物が工夫を凝らして植えられていました。

また、お話を聞く中で衝撃だったことが、以前の暮らしぶりです。水道が引かれていなかったため、風呂は共同。学校はふもとまで自転車と歩き、帰りは2時間かけて登ってきたとか。

衝撃のお話の連続でした。

3日目は、各グループでポスター発表の準備をして、午後の地域成果発表会で各グループごとに学んだことを発表しました。

その様子はまた更新します!!