仁川市の「海の学校」— 持続可能な環境教育の試み

2月28日、仁川市教育庁を訪問し、事前に「イジャク島 海の学校」教員研修の概要を伺いました。このプログラムは、仁川市教育庁と仁川大学が共催し、NPOスタッフを中心に運営されています。参加した教員は、今後ボランティアスタッフとして子どもたちの環境学習を支援する予定とのこと。行政が環境教育に十分な予算を確保し、10人の児童に1名のスタッフが引率する手厚い体制が整えられている点が印象的でした。

また、3月1日には、実際にイジャク島での教員研修に参加しました。干潟に上陸し、カニやゴカイの観察、砂質の調査を行うなど、実践的な探究学習を体験しました。仁川の干潟の50%が埋め立てによって失われ、渡り鳥の越冬地にも影響が及んでいるという現状も共有されました。

市民と行政が連携する湿地保全活動

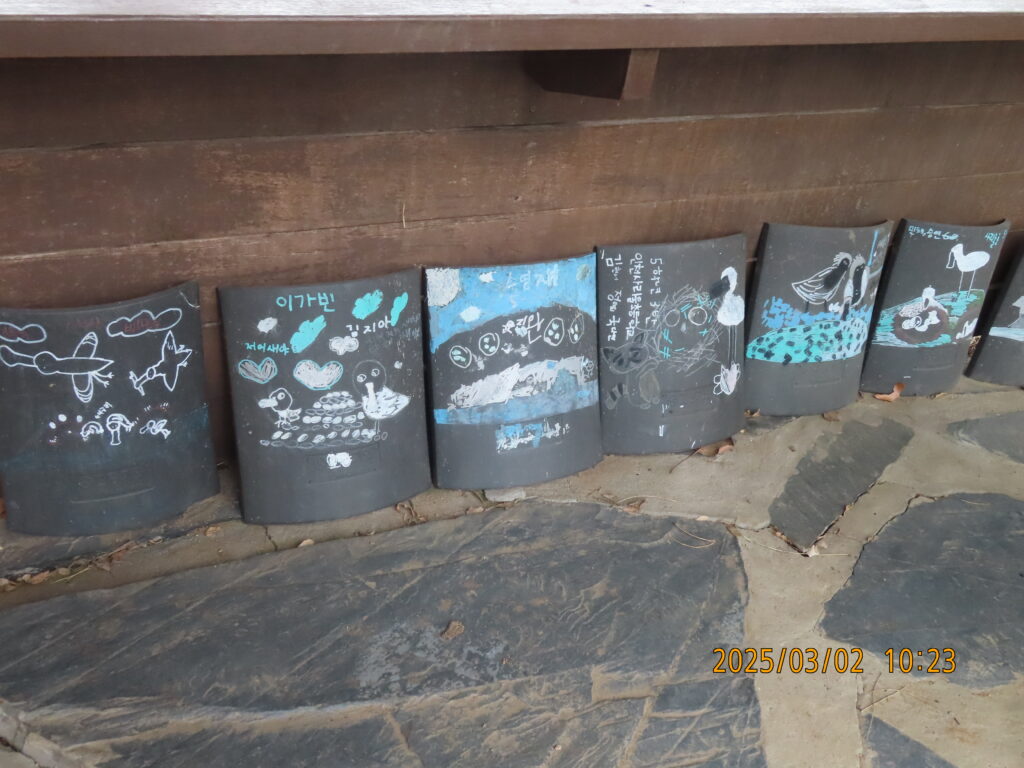

3月2日には、ナムトン遊水池とクロツラヘラサギ生態学習館を訪問しました。2009年から始まった市民主体の環境教育プログラム「小さな学校」では、毎年30~40人の子どもたちが湿地のモニタリング活動に参加しています。市の支援により、専属スタッフが雇用されるなど、行政と市民の協力関係が確立されていることが特徴的でした。

また、地下鉄駅ではクロツラヘラサギの特設展示が設置され、構内アナウンスでも観察を促すなど、普及啓発活動も進んでいました。一方で、工場地帯に位置するため、水質汚染やゴミ問題が課題として残っており、市民・企業を巻き込んだ保全活動の必要性が指摘されていました。

教材開発企業の役割

午後には、環境教育教材・教具を開発する企業「エコショップホールシー」を訪問しました。この企業は、商業的な側面を持ちながらも環境教育の推進を目的とし、教材・教具の企画販売を行っています。また、デザイナーと協力し、市民を対象とした無料の教育プログラムも提供しています。開発にあたってはデジタル化せず、現場での直接体験や学びを重視する経営方針とその想いが印象的でした。

※代表の고대현氏から、同社が開発した教具を贈呈いただきました

さいごに

韓国の湿地教育は、行政、市民、企業がそれぞれの立場で役割を果たし、協働しながら発展していることがわかりました。特に、十分な予算確保、地域を巻き込んだ学習の場の提供、教材開発による支援といった取り組みは、日本の環境教育にも参考になる点が多いです。今後の展開にも注目していきたいです。

本調査は、科研費21K13592「湿地を生かした地域・自治体づくりとESDをテーマとした研究」の助成を受けて実施しました。今後も湿地を通じた地域活性化や環境教育に貢献できるよう、研究を進めてまいります。